Articolo di Valentina Domenici e Gaetano Angelici

"È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire.

Meditare su quanto è accaduto è un dovere di tutti"

Primo Levi, I sommersi e i salvati

La verità storica e la memoria sono due concetti correlati, ma anche distinti. La verità storica si basa sulla ricostruzione degli eventi del passato attraverso un metodo scientifico e rigoroso, utilizzando fonti documentarie, testimonianze, analisi critiche e dati verificabili. La memoria, d'altro canto, è il modo in cui le comunità, i popoli o i singoli individui ricordano il passato, spesso filtrato attraverso emozioni, valori, ideologie, interpretazioni e riletture degli eventi passati.

Per questo motivo qualsiasi società e istituzione si trova di fronte alla scelta di cosa preservare della memoria, di come raccontarsi e cosa tramandare di sé alle future generazioni, possibilmente rimanendo fedeli alla verità. Con questo breve articolo vogliamo appunto preservare la memoria di una persona e della sua storia, legata al nostro Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e all’Università di Pisa. Una memoria, che avrebbe rischiato altrimenti di essere dimenticata. Si tratta della storia del dottor Piero De Cori, assistente di laboratorio presso il nostro Ateneo, ingiustamente allontanato a causa delle leggi razziali promulgate dall’Italia fascista del 1938.

Prologo

L’incipit che ha dato origine a questa piccola ricerca nel nostro recente passato è arrivato dalla casuale lettura del libro “La doppia epurazione” delle professoresse Francesca Pelini e Ilaria Pavan.1 Il titolo si riferisce all’espulsione di docenti e studenti ebrei dall’università italiana, voluta dal regime fascista nell’autunno del 1938, e al difficoltoso e contrastato reinserimento nell’accademia italiana dei sopravvissuti, dopo la fine della persecuzione razziale e della guerra. Il sottotitolo del libro ‘L’Università di Pisa e le leggi raziali tra guerra e dopoguerra’ chiarisce che le vicende raccontate nel libro, risultato di una seria e accurata ricerca documentaria, si concentrano in particolare sulla storia dell’Università di Pisa. Questa lettura, che consigliamo ai nostri studenti e studentesse, oltre a essere una raccolta dei documenti che spiegano le vicende sociali e amministrative avvenute, racchiude molti esempi individuali sia di nobiltà che di miseria umana, dai quali è possibile cogliere molti spunti di riflessione utili anche a capire i nostri giorni. Fra le varie persone citate nel libro che hanno subito le conseguenze delle sciagurate leggi razziali, il nome del dottor Piero De Cori ha catturato la nostra attenzione, in quanto assistente di laboratorio dell’allora ‘Istituto di Chimica Generale’ di Pisa, che insieme ad altri istituti ha dato origine solo molti decenni più tardi al nostro Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Sorprendentemente però da una rapida indagine interna, nessuna memoria collettiva o individuale era rimasta del passaggio del dottor Piero De Cori nella nostra Università, della sua storia e di quello che gli accadde a seguito del suo allontanamento. Le poche informazioni in nostro possesso provenivano dallo studio delle professoresse Pelini e Pavan e dai documenti d’archivio dell’Università di Pisa,2 che ci hanno permesso di ricostruire, solo in parte, la vita e gli studi del dottor Piero De Cori.

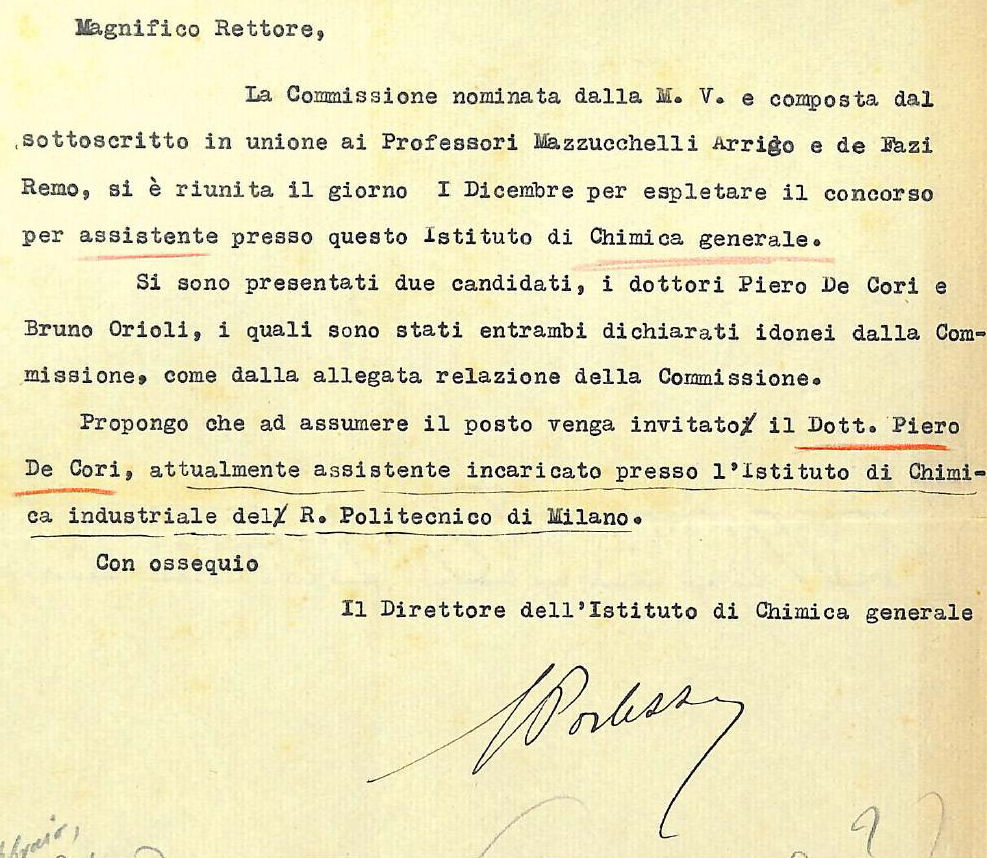

Piero De Cori nacque a Pisa il 29 agosto del 1903, figlio di Angiolo De Cori e Clotilde Guastalla. Si laureò in ‘chimica pura’ il 27 luglio del 1927 con votazione 105/110, con una tesi di laurea dal titolo “Sulla scomposizione dei bicarbonati alcalini e alcalini terrosi in corrente d’aria e nel vuoto a differenti temperature”. Suo relatore di tesi era il famoso professor Raffaello Nasini, considerato dagli storici il padre della scuola di chimica-fisica e di spettroscopia dell’Università di Pisa, che morì pochi anni dopo, nel 1931. Appena laureato De Cori fu assunto come assistente presso l’Istituto di Chimica farmaceutica, sotto la guida del giovane professor Camillo Porlezza, ma già dal primo ottobre del 1928 De Cori si trasferì a Milano dove lavorò come assistente presso il Regio Politecnico di Milano sotto la guida del Prof. Mario Giacomo Levi dove rimase fino al 31 gennaio del 1934. Da questa data risulta infatti nuovamente a Pisa, avendo vinto un concorso da assistente presso l’Istituto di Chimica Generale per lavorare nel gruppo di ricerca del professor Camillo Porlezza, con cui aveva già interagito durante la tesi di laurea. Dagli atti del concorso, mostrati in Figura 1, risultano in commissione il professor Arrigo Mazzucchelli e il professor Remo De Fazi, che al fine del concorso valutarono anche le quattro pubblicazioni presentate riguardanti i seguenti argomenti:3

- Osservazioni sull’analisi di sostanze grasse in luce di Wood;

- Alcuni esempi di titolazione in luce di Wood;

- Gas rari e radioattività nei gas naturali e idrocarburi italiani;

- Analisi di gas estratti da monazite ed ilmenite.

Figura 1. Atti del concorso per un posto di assistente di Chimica Generale vinto da Piero De Cori firmato dal Direttore dell’Istituto di Chimica prof. Camillo Porlezza

Interessante notare, come per gli stretti intrecci della storia e delle vicende umane, si verifichino spesso delle coincidenze significative. È molto probabile che il dott. Piero De Cori abbia conosciuto o almeno incrociato un altrettanto giovane Enrico Fermi. Ad esempio, il recente ritrovamento di Enrico Bagni della dispensa di “Chimica Fisica degli studenti E. Bovalini ed E. Fermi”4 ha permesso anche di stabilire gli organigrammi per vari anni accademici degli Istituti della Regia Università di Pisa, fra cui l’Istituto di Chimica Generale. Dall’elenco dell’organigramma si evince chiaramente un cambiamento repentino dell’assistente dopo il 1938.5 Nello stesso periodo, Enrico Fermi vinceva il Premio Nobel per la Fisica e lasciava l’Italia per gli Stati Uniti, proprio a causa delle leggi razziali che avrebbero colpito la moglie e la sua famiglia.

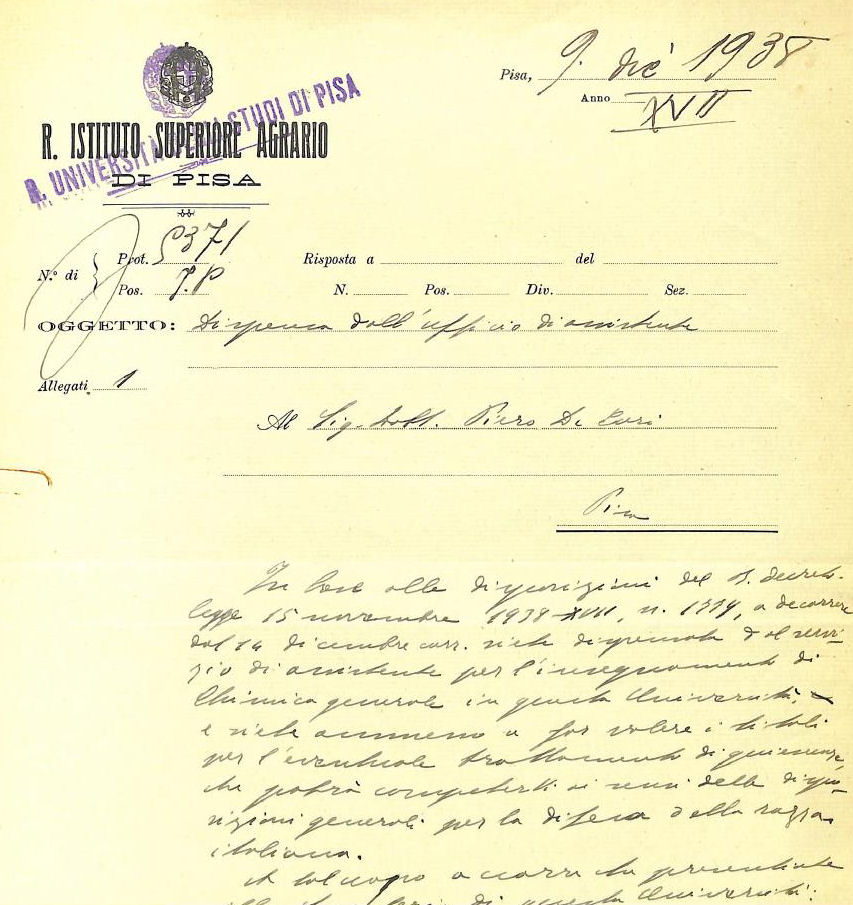

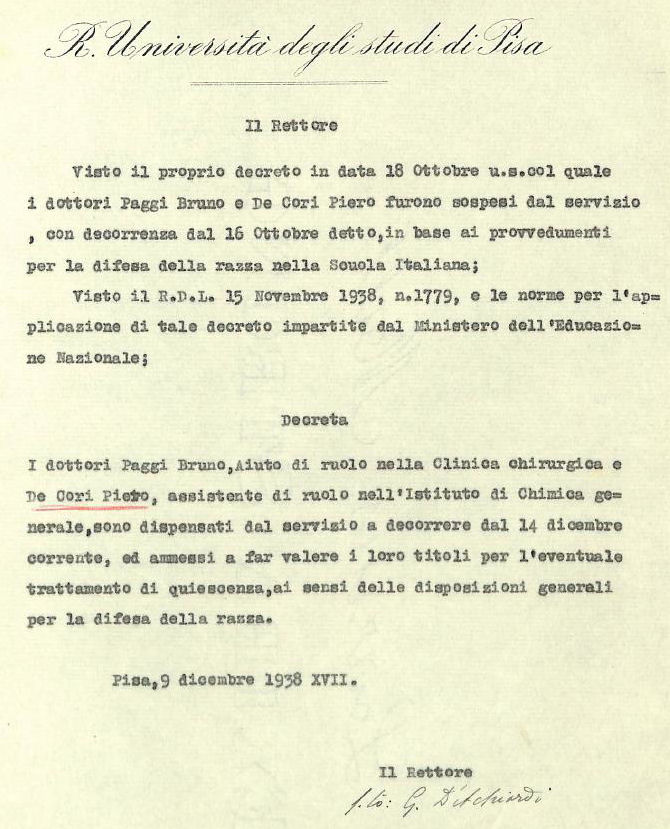

Piero De Cori lavorò presso l’Istituto di Chimica generale di Pisa fino al 1938, per quattro anni e dieci mesi, finché ricevette una lettera dell’allora Rettore dell’Università di Pisa (Figura 2), Giovanni D’Achiardi, di cui riportiamo un estratto, che gli comunicava la sua sospensione a causa delle disposizioni del nuovo Regio Decreto-Legge, confermata dal corrispettivo documento ufficiale (Figura 3):6

“In base alle disposizioni del R. Decreto legge 15 Novembre 1938 XVII n°1774 a decorrere dal 14 Dicembre corrente siete dispensato dal servizio di assistente per l’insegnamento di Chimica Generale in questa Università, e siete ammesso a far valere i titoli per l’eventuale trattamento di quiescenza che potrà corrispondervi ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.”

Figura 2. Lettera di dispensa dal servizio ricevuta da Piero De Cori firmata dal Rettore D’Achiardi

Figura 3. Atti della dispensa dal servizio, a causa delle leggi razziali degli assistenti Piero De Cori e Bruno Paggi

Alla preoccupazione dovuta alla nuova situazione precaria si aggiungeva probabilmente anche l’amarezza di vedersi abbandonato da coloro che fino a poco tempo prima considerava amici, colleghi o collaboratori. Riportiamo testualmente dal libro delle professoresse Pelini e Pavan la seguente vicenda:

“Così anche a Pisa c’era chi, senza alcuna discrezione, arrivava ad accanirsi per un posto di assistente. Il Prof. Camillo Porlezza, docente di Chimica presso la Facoltà di Scienze, convinto di dover cogliere al volo l’occasione presentatasi con la sospensione dell’assistente De Cori, di sistemare una sua protetta, pretendeva di forzare un ritmo di ricambio già precipitoso. Rimuovendo sia in senso fisico che psicologico una collaborazione con De Cori che durava da quattro anni, il Prof. Porlezza non sapeva aspettare la definitiva dispensa dal servizio dell’assistente e, facendo pressioni sul Rettore, ne chiedeva una sostituzione immediata. D’Achiardi, invece, opponeva resistenza, brandendo come un’arma la rispettosa esecuzione della legge.”

Il comportamento ingiusto ed ingrato del professor Camillo Porlezza, così come raccontato dalle due storiche, ci offre un’immagine sicuramente inconsueta e meno nota del Porlezza. Nel 1938, l’allora cinquantaquattrenne professore di chimica generale e di chimica fisica del nostro Ateneo era già un personaggio piuttosto affermato, sia per i suoi studi chimico-fisici sulle acque termali, sia per aver scoperto i primi minerali radioattivi in Italia, come l’autunite nella località di Lurisia in Piemonte. Nel suo curriculum emerge la sua attività durante la Prima Guerra Mondiale come addetto all'Ufficio invenzioni e ricerche del Ministero per le armi e munizioni, proprio alla ricerca di elementi radioattivi, e fu probabilmente per questi suoi studi e scoperte che fu scelto per accompagnare il premio Nobel Maria Slodowska Curie durante la sua missione in Italia nel 1918.7 Il racconto storico di Pelini e Pavan mette in luce altri aspetti della vita del Porlezza, probabilmente quelli più scomodi alla memoria, come la sua piena adesione alle ideologie fasciste. Come in molti altri casi, anche più noti, non è facile discernere fra l’uomo e lo scienziato, fra le singole vicende e la storia globale. D’altronde, l’obiettivo di questo breve articolo è semplicemente quello di dare memoria ad una persona dimenticata che subì le conseguenze di quelle infauste leggi e della loro implacabile applicazione anche all’interno dell’Università italiana.

A questo punto della storia, però, era necessario capire quale fosse stato successivamente il destino del dottor Piero De Cori. Tutti i dati in nostro possesso difatti terminavano nel 1938 e da nessun archivio interno o online che abbiamo consultato emergevano ulteriori informazioni. Eravamo giunti ad un vicolo cieco.

La Svolta

Dopo una scoraggiante iniziale ricerca di dati, quello che ci ha permesso di raccogliere ulteriori informazioni è stato scrivere alla Comunità Ebraica di Pisa, che ci ha aiutato mettendoci finalmente in contatto con alcuni membri della famiglia di Piero De Cori, i quali sono stati molto disponibili, fornendoci informazioni, documenti e fotografie appartenenti anche al loro patrimonio familiare. Queste testimonianze e i documenti forniti hanno permesso così di ricostruirne la storia che vi raccontiamo di seguito.

Dopo l’espulsione dall’Università di Pisa nel 1938, Piero De Cori si rifugiò a Torino dove riuscì saltuariamente a lavorare presso dei privati, nonostante fosse schedato come Ebreo, in quanto fu iscritto al partito fascista. A Torino si sposò con Vanda Levi, ma presto, già a partire dal 1942, i due dovettero nascondersi a causa dell’inasprirsi delle persecuzioni razziali, finché non furono costretti a fuggire, lasciandosi tutto alle spalle, e in bicicletta, raggiunsero le valli valdesi. Qui, lontani dalla città, riuscirono a salvarsi grazie al supporto degli abitanti del luogo, che fornirono loro il necessario per vivere, e grazie al parroco che modificò nei documenti il cognome della moglie ‘Levi’ in ‘Leva’, consentendo ai due di aggirare più facilmente i controlli.

Le lettere che i due spedivano e ricevevano da alcuni parenti e amici ci consentono di ricostruire alcuni frammenti di quegli anni difficili, rimasti alla Storia anche per le lotte partigiane che videro combattere uomini e donne per difendere le proprie terre e rivendicare il proprio desiderio di libertà. Così scopriamo che anche Piero e Vanda rimasero fino alla fine della grande guerra nascosti tra i monti e le colline del Canavese, unendosi nel 1943 ai gruppi di partigiani che si iniziarono a costituire un po’ in tutto il Nord d’Italia e in particolare proprio in Piemonte.8 Molti di questi gruppi facevano capo tra gli altri al Comitato di Liberazione Nazionale, di cui fu vicecomandante il famoso partigiano Ferruccio Parri, nome di battaglia ‘Maurizio’, che alla fine della Seconda guerra mondiale fu segretario del Partito d'Azione e successivamente nominato Presidente del Consiglio dei ministri del governo di unità nazionale. Piero e Vanda tornarono a Torino solo alla fine del conflitto, dove, fra mille difficoltà, ricominciarono la loro vita, e dove ebbero un figlio che chiamarono Maurizio, proprio in onore del capo partigiano e di quei partigiani che li aiutarono durante quei duri mesi nascosti nei boschi.

Piero De Cori aveva un fratello Tullio e una sorella, Berta, anche lei laureatasi in Chimica presso il nostro Ateneo, con votazione 106/110, che riuscì fortunatamente a emigrare in Argentina nel 1946, e le cugine Vera e Gabriella che purtroppo furono catturate e deportate per poi morire nel campo di sterminio di Auschwitz.

Ida De Cori invece, Zia di Piero De Cori, morì insieme al marito e al figlio, nell’eccidio di Casa Pardo-Roques dove furono uccise dodici persone in Via Sant’Andrea 22, il 1° Agosto 1944, ad opera di un gruppo di soldati tedeschi in vena di saccheggio.9

La casa dove abitava in Via Zerboglio fu bombardata dagli alleati e Piero De Cori non tornò mai più a Pisa.

Epilogo

Le storie individuali si intrecciano con gli eventi globali, e nel raccontarle, i sentimenti, gli amori e i dolori si confondono tra aride date, documenti amministrativi e nel nostro caso anche pubblicazioni scientifiche e tesi di laurea. Ci sarebbe sicuramente molto di più da raccontare e discutere, ma l’obiettivo del nostro breve articolo è quello di restituire, in particolare ai nostri studenti e studentesse, una memoria collettiva della nostra istituzione, che stava per essere persa. Le leggi razziali, fra le numerose tragedie che hanno provocato, colpendo anche l’Università, ne compromisero colpevolmente il suo ruolo nella società, quello della Ricerca e della Didattica, facendo perdere preziosi contributi intellettuali e impedendo a persone, la cui unica “colpa” era appartenere ad una comunità, la possibilità di realizzarsi nelle proprie professioni e aspirazioni. A tal proposito, condividiamo un estratto delle dirette parole del dottor Piero De Cori, che scrivendo una lettera al figlio Maurizio ripensava alla sua formazione ed esperienza di Chimico e alle possibilità che gli furono negate:

“Rimestando nei vecchi fogli, potrai trovare delle ottime idee sulla Chimica che avrei seguito come professione alla quale ero particolarmente disposto. Gli avvenimenti, o meglio Iddio hanno voluto che facessi nella mia vita delle paurose metamorfosi, dalle quali mi allontanavo da studioso, ad uomo pratico, che ha dovuto subire... la vita.”

Ringraziamenti

Ci teniamo a ringraziare la prof.ssa Manuela Borchi De Cori, moglie del fu Maurizio e suo figlio dott. David De Cori, che hanno gentilmente fornito informazioni e documenti che hanno permesso di ricostruire la storia del dott. Piero De Cori, riconsegnandone la memoria al nostro Ateneo.

Riferimenti

1. Francesca Pelini, Ilaria Pavan, La doppia epurazione. L’Università di Pisa e le leggi raziali tra Guerra e dopoguerra. Il Mulino, 2009.

2. Documento di archivio: Tesi di Laurea di Piero De Cori, anno accademico 1926-1927.

3. Documento di archivio: Atti del concorso per assistente al laboratorio di Chimica generale, Pisa, 28/01/1934.

4. E. Bagni, Lezioni di Chimica Fisica a cura degli studenti Enrico Bovalini ed Enrico Fermi. Anno Accademico 1920-1921, comunicazione presso il 109° Congresso nazionale della Società Fisica Italiana, Salerno, 2023.

5. Documento di archivio. Organigramma dell’Istituto di Chimica generale, 1938.

6. Documento di archivio. Decreto del Rettore dell’Università di Pisa, 9 dicembre 1938.

7. M. Gorecki, La visita di Maria Skłodowska-Curie in Italia del 1918, Il Piccolo Cimento, fascicolo n.2, 2024. Link: https://piccolocimento.dcci.unipi.it/curie-italia-1918.html

8. Mario Giovana, LE OPERAZIONI MILITARI PARTIGIANE DELL’ ESTATE - AUTUNNO 1944 IN PIEMONTE, Il movimento di liberazione in Italia, 1956, fascicolo 44/45, pp. 3-19.

9. Carla Forti, Il caso Pardo Roques, un eccidio del 1944 tra memoria e oblio, 2021, QuodLibet